Проблема беженства впервые наиболее остро проявила себя именно в годы Первой Мировой войны. Военные конфликты и сейчас то и дело вспыхивают в разных уголках нашей планеты. А мирные граждане становятся вынужденными переселенцами, неся при этом моральные и материальные потери.

7 августа, "Кобринский вестник"/ Первая Мировая война началась 1 августа 1914 г. Через год кайзеровские войска вступили на территорию белорусских земель.

Она для жителей западных губерний Российской империи была объявлена еще в 1914 году, в начале войны. В Гродненской губернии, в состав которой входил Кобрин и Кобринский уезд, эвакуации в первую очередь подлежали православное духовенство, чиновники и служащие, а также их семьи. При этом эвакуированным чиновникам выдавались трехмесячные оклады-подъемные.

Поражение российских войск на территории Польши в 1915 г. повлекло за собой новую волну беженцев.

4 июля 1915 г. военные власти потребовали от губернаторов Житомирской, Холмской и Люблинской губерний «принять энергичные меры к освобождению от беженцев территории, направлять их не по железным дорогам, дабы не создавать помех военным перевозкам», а «по обычным дорогам в Кобринский и Пружанский уезды».

Однако никакого четкого плана эвакуации населения не было. Очень скоро горожане увидели нескончаемые вереницы подвод польских и украинских беженцев. Вместе с людьми в нелегкий путь отправилась и домашняя живность.

По приказу властей весь скот, чтобы не попасть в руки врага, предназначалось эвакуировать вглубь России. Более того, беженцам из Барановичей, прибывшим в железнодорожных составах со ст. Лунинец, было предписано расселяться в пределах Кобринского уезда. Очень скоро эта живая масса из людей и домашней живности наводнила Кобрин и окрестности.

Из воспоминаний Евгения Никольского, прибывшего в начале июля в город в качестве уполномоченного правительственной организации по устройству беженцев «Север-помощь»:

«В Кобрине оказалось большое скопление беженцев, которые требовали немедленной помощи. Не только весь город был ими заполнен, но и все окрестности вокруг Кобрина представляли сплошной бивуак. Сколько было беженцев, определить точно не представлялось возможным, но по приблизительным расчетам их было около 250000 человек. Большинство были православные христиане Холмской губернии… Были среди них поляки разных губерний Польши…».

Для того чтобы оставляемое жителями имущество и запасы не попадали в руки неприятеля, в Кобрине была организована специальная оценочная комиссия. Приказывалось заблаговременно оценить имущество населения, которое в случае ухода жителей можно было своевременно реквизировать за плату для надобности войск.

В деревнях и селах началась принудительная эвакуация. Обо всех ужасах применения на практике теории «выжженной земли» еще долгие годы помнили участники беженской эпопеи.

По словам очевидца этих событий Алексея Мартынова, основателя и первого директора Кобринского военно-исторического музея им. А. В. Суворова, многие не желали покидать родные места, в окрестностях Кобринского уезда царили хаос и паника.

Из-за большого скопления людей в городе стали распространяться тиф и холера. Лазареты были переполнены, люди лежали на сене, прямо на земле.

Очевидцем печальных событий был и Константин Паустовский, который в звании военного санитара прибыл в город летом 1915 г. В своей повести он описывает трагический случай, произошедший с одним из детей, подобранных им по пути в город:

«Мы пошли к походным котлам. Мальчик пошел с нами. Санитар Сполох крепко держал его за руку. Голодная толпа беженцев рвалась к котлам. Ее сдерживали солдаты… Толпа рванулась. Она оторвала мальчика от Сполоха. Мальчик споткнулся и упал под ноги сотням людей, бросившихся к котлам. Он не успел даже закричать…».

Конечно, это был не единичный случай гибели ребенка. Люди умирали, будучи еще в городе, так и не начав своего пути.

15 июля 1915 г. Кобрин подвергся немецкой бомбардировке. Многие были убиты, около 400 человек получили ранения.

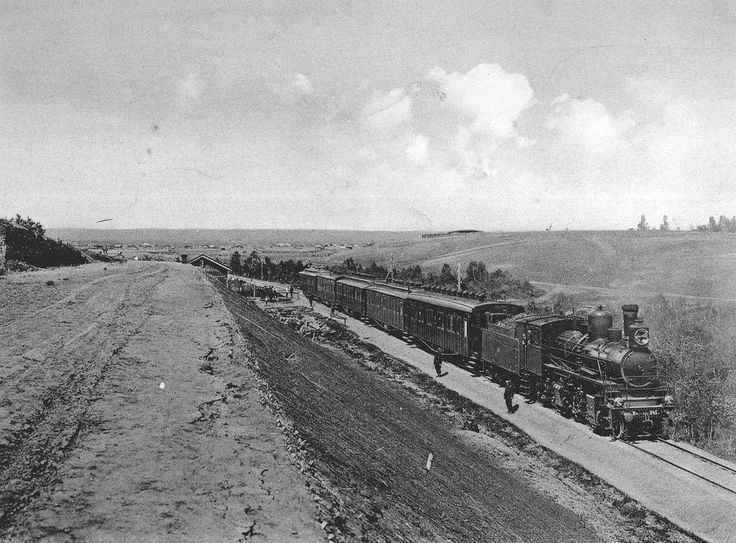

На второй день после бомбового удара немцы перешли в наступление. Военными властями было разрешено эвакуировать беженцев товарными поездами.

На одну семью разрешалось брать не более 10 пудов ручной клади. Тем не менее, железнодорожных составов катастрофически не хватало и люди, торопясь как можно быстрее уйти из города, сплошной массой двинулись по шоссе через Пинские болота в направлении Слуцка.

В то же время, в Кобрине, где 2/3 населения составляли евреи, принудительной эвакуации не было. Часть населения осталась.

В конце июля из города через Пинск, Мозырь и Речицу в Могилевскую губернию было направлено около 35 тыс. немцев и австрийцев. Значительное количество евреев, транзитом следовавшее через белорусские земли, осталось здесь на временное пребывание.

В итоге в июле 1915 г. на участке пути Кобрин – Пружаны – Барановичи находилось около 400 тыс. беженцев.

С 31 июля по 15 августа 1915 г. из-под Кобрина вглубь страны в эшелонах было отправлено около 100 тыс. человек.

На железнодорожных станциях обустраивались пункты питания и медицинского обслуживания, однако этого было недостаточно. Из-за перегруженности, санитарное состояние рельсовой дороги было ужасным, это способствовало распространению различных инфекций.

Могилы беженцев встречались вдоль всего Московско-Варшавского шоссе. Люди погибали не от вражеского оружия, а от голода и болезней.

Нищенское существование, нехватка средств первой необходимости провоцировали со стороны беженцев частые кражи пропитания и фуража, что в свою очередь приводило к постоянным конфликтам с местным населением.

Долгим и нелегким был путь мирных граждан, которые оказались в статусе беженцев. В города Калужской и Тамбовской губерний последовали вынужденные переселенцы Кобринского уезда. Впоследствии многие кобринчане отправились за Урал и даже на Кавказ.

На новых местах в Российских губерниях беженцев принимали с сочувствием и радушием, но со временем отношения с местным населением на бытовом уровне стали ухудшаться. Это усилило желание бежавших податься в родные места.

Тем не менее, вернуться смогла лишь часть населения. Около 400 тыс. человек так и не возвратились в родные края. Те же, кому это удалось, встретились с новой реальностью. Кобрин, как и часть западных белорусских земель, вошел в состав польского государства.

Инна МЕЛЕЩУК, научный сотрудник Кобринского военно-исторического музея им. А. В. Суворова

Фото из фондов музея и из открытых источников

Поделиться в соцсетях: