Мудрыя людзі гаварылі: “Той, хто не памятае свайго мінулага, будзе вымушаны перажыць яго зноў”. Кожная гістарычная падзея, на жаль, захоўвае свае чорныя старонкі. Трэба помніць, каб не перажыць зноў жахі ліхалецця. Трэба будаваць будучыню, улічваючы ўрокі мінулага, і не паўтараць яго памылак. Помніць гісторыю народа, шанаваць створаныя рукамі продкаў святыні і захоўваць іх беражліва – доўг кожнага чалавека. Перадаць гэтыя каштоўнасці нашчадкам ставіць сабе за мэту гісторыка-культурны праект “Бацькаўшчына”, які рэалізуецца Міністэрствам інфармацыі сумесна з лаўрэатам Прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “За духоўнае адраджэнне” Уладзімірам Ліхадзедавым. Цыкл матэрыялаў “Таямніцы зямлі кобрынскай”, які выходзіць у рамках гэтага праекта, дае магчымасць нашым чытачам даведацца аб таямніцах, якія захоўвае Кобрыншчына ў аб'ектах, што прадстаўляюць нашу гістарычную спадчыну.

Всегда на страже

“Всё может родная земля: накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей красотой. Вот только защищать сама себя она не может”, – писал Анатолий Митяев. Трудно не согласиться с классиком, как нельзя оспорить и тот факт, что защита родной земли – это долг тех, кто ест её хлеб, пьёт её воду. Личной ответственностью и святой обязанностью считали защиту Родины и наши предки. В великой истории Кобринщины есть много сведений о военных событиях, происходивших на ее территории. На некоторых из них остановимся подробнее.

Наследники обров

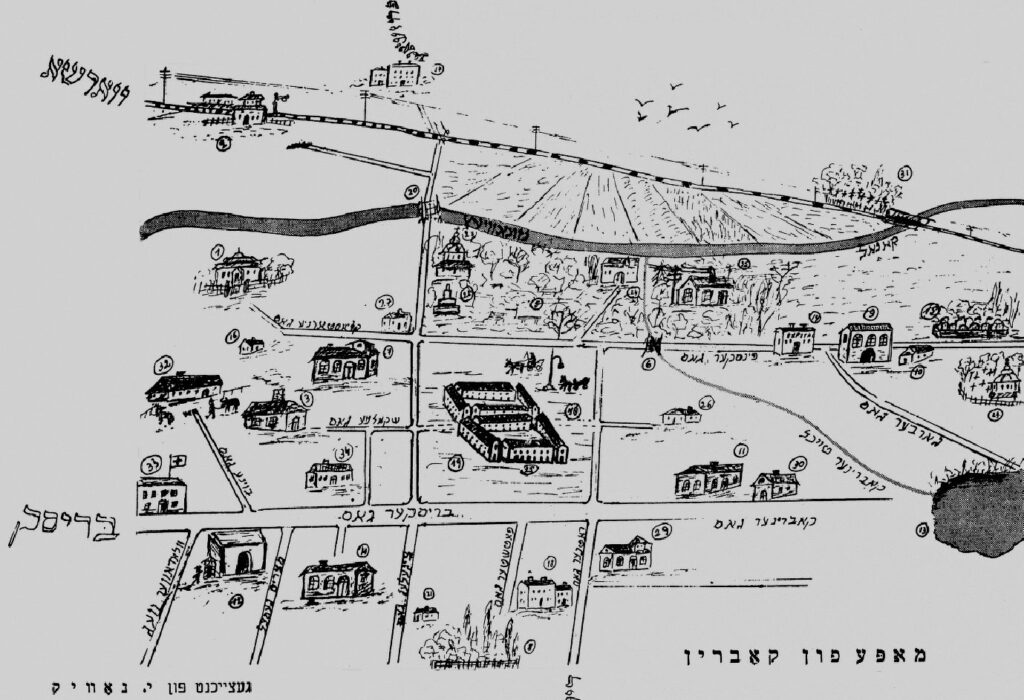

С давних пор земли в центре Европы привлекали многих, и набеги на них с целью захвата осуществлялись едва ли не со времён первобытного общества. В эпоху Киевской Руси сохранение прочных рубежей на Буге было жизненной необходимостью для безопасности государства. Уже в Х – ХI веке нашим землям отводилась роль щита, прикрывавшего границы славянского мира с запада и северо-запада от бесконечных набегов ятвягов и поляков. Неизвестно, постигла ли Кобрин участь соседнего Бреста во время нашествия Батыя в 1241 году, когда город был полностью сожжен, а население перебито, так как первые упоминания о Кобрине появились только в 1287-м году. Но существование с незапамятных времен Кобринского оборонительного замка, построенного в дельте Кобринки в месте впадения в Мухавец, свидетельствует о постоянной необходимости кобринчан быть в состоянии боевой готовности для обороны от вражеских атак. Сегодня территория средневекового замка – это место для прогулок и активного отдыха: набережная, загс, Ледовая арена. За мир всегда приходилось платить непомерно высокую цену…

Между Литвой и Польшей

В первой половине XIV века, после захвата Брестчины литовцами, началась упорная, длившаяся десятилетиями польско-литовская борьба за Прибужье, затронувшая и наших соотечественников. Так, по имеющейся информации, в боевых действиях против поляков принимал участие и кобринский князь Семен Романович. «Случане около Берестия, около Каменца всё чисто учинили, а еще Пружанскую, Кобринскую и Слонимскую волости зачепили», – писал великий князь Сигизмунд королю Ягайло в 1439 году. В итоге по мирному договору за Литвой были закреплены земли, граничившие с Польшей и Пруссией, в том числе города Брест и Кобрин.

Особенно тяжелые испытания выпали на долю жителей Кобрина во время долгих войн, потрясавших Речь Посполитую в середине XVII века. По всему Брестскому воеводству не прекращалось движение противодействующих войск. Поднимались волны народного гнева, с особой силой обрушиваясь на католическое духовенство и дворянство. Свидетельства этому – воспоминания современников, в одном из которых значиться: «…по дороге до Кобрина спустошены костелы и все шляхетские усадьбы разрушены...».

Досталось тогда и нашему городу. Кто только не побывал здесь в то смутное время! Начало положили казачьи отряды Хмельницкого под командованием знаменитого атамана Ивана Богуна. Затем горожан грабили шведские войска, появившиеся в Кобрине в 1655 году. Через пять лет здесь обосновались московские стрельцы воеводы Хованского. В 1662 году под Кобрином расположилась литовская армия маршала Жиромского. В 1706 году, во время Северной войны, Кобрин был занят шведскими войсками Карла XII. Шведские солдаты взяли в плен трёх бургомистров и сказали, что в случае неуплаты крупного взноса сожгут не только заложников, но и весь город. Чтобы избежать этого, население поспешно решило собрать необходимую сумму и откупиться от завоевателей, спасая тем самым и город, и людей. Долго не могла оправиться Кобринщина от бед. Так, по описи 1724 года, даже через 20 лет после этих варварских набегов около 80% пашни оставались заброшенными: не было кому пахать и чем засевать готовую к богатым урожаям землю.

По следам Суворова

В конце XVIII века на Кобринщине развернулись новые баталии. В разгар русско-польской войны летом 1794 года по приказу главнокомандующего Румянцева на Кобрин, близ которого стоял корпус польского генерала Сераковского, выступил с небольшим отрядом Суворов. К 3 сентября, медленно продвигаясь по бездорожью, русские войска подошли к занятому передовым отрядом противника местечку Дивин. В результате короткой стычки казаки разбили и взяли в плен 200 польских кавалеристов. Об этом походе напоминает нашим современникам мемориальная доска у векового дуба, под которым отдыхал А.В. Суворов.

На следующий день боевые действия развернулись на юго-восточной окраине Кобрина. Незаметно полями и огородами казаки приблизились к городу и, воспользовались внезапностью, смелой атакой сокрушили сторожевые посты противника – одним ударом выиграли сражение. В Кобрине генералиссимус задержался на сутки, так как артиллерия и лафетные лошади вымотались в пути и всем нужен был отдых. 6 сентября войска Суворова уже держали легендарный бой под Крупчицами. Прямо с поля боя полководец отправил главнокомандующему Румянцеву поздравление с победой, которая одержана «над Бржестким польским корпусом, прибывшим к монастырю Крупчице, от Кобрина 2 мили, под командой генералов Мокрановского и Сераковского. Атакованный неприятель сражался сильно более 5 часов, но разбит, потерял убитыми до 2-х тысяч и побежал по дороге на Каменец-Подольский». По словам местных крестьян, на полях Крупчиц «произошла жестокая война», в результате которой «Польша погибла, и пришла Москва».

«Гроза двенадцатого года»

Следующее военное действие охватило Кобринщину в 1812 году. Через три недели после вторжения вражеских полчищ на русскую землю Кобрин снова оказался в эпицентре боевых действий. 15 июля здесь произошел бой между частями 3-й русской армии генерала А.П. Тормасова и отрядом генерала Кленгеля, входившим в состав 5-го корпуса армии Наполеона. У Тормасова была задача освободить захваченный противником Кобрин. Русские части со всех сторон отрезали врагу пути к отступлению, но он продолжал сопротивление. В результате артиллерийского обстрела в разных частях города вспыхнули пожары, вынудившие солдат Кленгеля укрыться за каменной стеной базилианского монастыря и в развалинах старинного замка близ Мухавца. Потеряв надежду вырваться из окружения, Кленгель был вынужден сложить оружие.

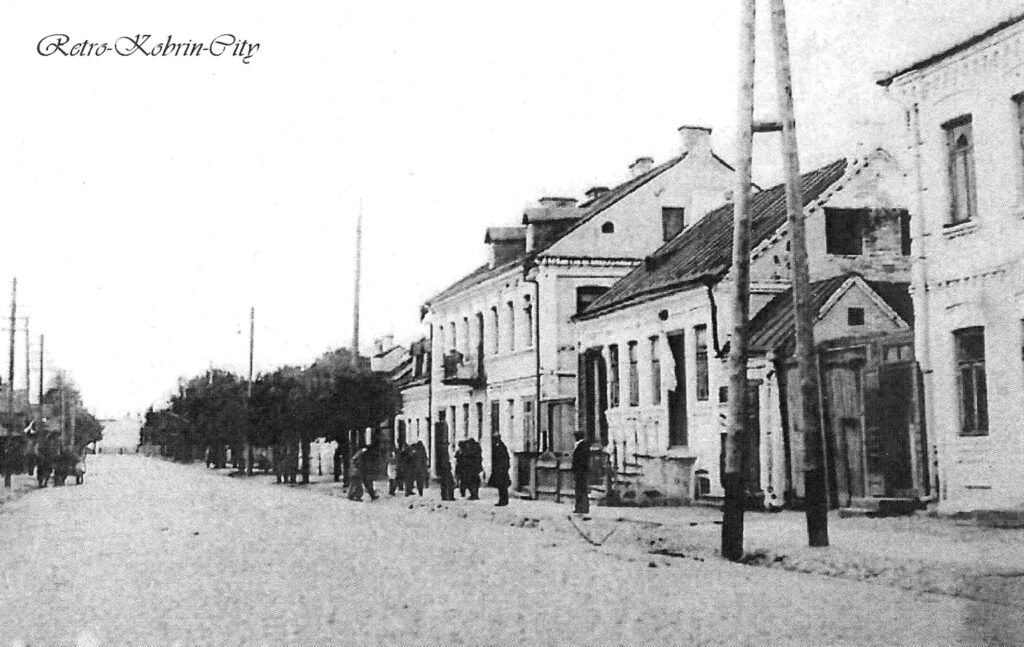

Известие о Кобринской победе подняло дух отступающих русских армий. В её честь был дан победный салют со стен Петропавловской крепости в столице Российской империи. Что же касается самого города, то он сильно пострадал от пожара: из 630 дворов уцелело только 82, и не один год кобринчане устраняли последствия столкновения двух сильнейших армий.

К столетию Кобринской победы в центре города был установлен памятник. Средства на него собирались среди личного состава боевых подразделений, когда-то принимавших участие в сражении, и среди населения Гродненской губернии. А 150-летие Отечественной войны ознаменовалось открытием мемориальной доски на здании современного Спасского женского монастыря. В свое время здесь и произошла капитуляция вражеского отряда.

В терновом венке революций

Когда разразилась русско-японская война 1904-1905 годов, из Кобрина в далекую Маньчжурию отправились батальоны дислоцировавшихся здесь Таманского и Черноморского пехотных полков. Затем дважды со всего Кобринского уезда, входившего в состав Гродненской губернии Российской империи, собиралось пополнение новобранцев для действующей армии. Многие солдаты не вернулись, некоторые пришли с войны инвалидами. Летом 1905 года под влиянием революционных событий в России среди очередной партии призывников вспыхнули волнения, сопровождавшиеся отказом идти на бойню. Потрясенные мобилизованные подожгли торговые ряды – огонь быстро распространился по всему городу, сгорели центр и вся Пинская (Первомайская) улица.

В 1905-1907 годы Кобринский уезд охватило мощное революционное движение. К массовым выступлениям кобринчан против монархии подтолкнули многие факторы, в том числе промышленный спад, расстройство денежного обращения, неурожай, снижение уровня жизни. Особенно организованно выступили кобринские железнодорожники. В начале ноября 1905 года на станции Кобрин был создан Кобринский комитет Всероссийского железнодорожного союза, руководивший агитацией, митингами, забастовками. Под его руководством железнодорожники станции «Кобрин» и мастерских провели несколько крупных забастовок в поддержку московского пролетариата, добились смещения начальника станции и других должностных лиц и взяли станцию под свой контроль. Как доносил в Виленскую судебную палату прокурор Гродненского окружного суда, комитет ставил перед собой «не только экономические, но и политические цели, направлял свою деятельность на свержение существующего в России государственного и общественного строя». Все члены комитета были арестованы и преданы суду. В течение трех лет уезд состоял на положении усиленной охраны.

В 1976 году на здании железнодорожного вокзала в память о революционных выступлениях железнодорожников была установлена мемориальная доска.

В пожаре Первой мировой

Спустя десятилетие разразилась Первая мировая война. Её залпы достигли Кобрина весной 1915 года. Уже летом через город на восток потянулись бесконечные обозы с польскими беженцами, а в августе их участь разделили и тысячи наших земляков. По мере приближения фронта большая часть населения эвакуировалась в глубь страны. Многотысячная эвакуация населения была вызвана стратегической концепцией Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, придерживавшегося абсурдной теории «выжженной земли». По мере отхода армии спецподразделения казаков полностью сжигали оставленные деревни. Городу повезло больше: сгорели только восстановленные после пожара 1905 года торговые ряды и часть Гончарной (Пролетарской) улицы.Возвращение домой стало возможным для беженцев только после 1918 года. На месте родных домов многих встречали пепелища и заросшие бурьяном заброшенные поля. И снова засучив рукава кобринчане трудились, чтобы поднять из пепла деревни и сёла.

Жаркое лето 1920-го

В 1918 году кайзеровская Германия была повержена, но о мирной жизни кобринчанам можно было лишь мечтать. Молодой Советской России пришлось усиленно защищать западные границы от нападения панской Польши, основной целью которой было восстановление своей страны в исторических границах Речи Посполитой 1772 года с установлением контроля над Белоруссией, Украиной, Литвой и геополитическим доминированием в Восточной Европе. Поддерживаемое Антантой правительство Пилсудского организовало наступательный поход на Белоруссию, и с февраля 1919 года наши земли стали плацдармом боевых действий советско-польской войны, а Кобрин оказался во власти польских интервентов. В последние дни июля 1920 года в ряде мест Кобринского уезда вспыхнули бои, и под ударами Рабоче-Крестьянской Красной армии оккупанты отступили. В освобожденном Кобрине был организован военно-революционный комитет. Но уже в сентябре деятельность его прекратилась в связи с неблагоприятным для РККА поворотом боевых действий, в результате которого Кобринщина была включена в состав Польши. Сегодня о деятельности ревкома в лице председателя Хорошилова, командира одной из частей, тогда освобождавших Кобрин, а также секретаря Карлицкого и активных членов ревкома Бартенбаума и Кулева напоминает мемориальная доска на здании, где он размещался. Проходя по площади Замковой, обратите внимание на дом №14. Обосновавшиеся в нём члены ревкома за неполных полтора месяца – с 31 июля по 13 сентября – сумели наладить в Кобрине почтовую связь и железнодорожное движение, вели активную подготовку к выборам.

В «объятьях» Польши

Люди, которые были активными участниками и свидетелями революционных событий, не могли мириться с установленным Польшей режимом. Отсюда возникновение подпольных революционных организаций и массовые протесты против буржуазно-помещичьего строя. В идеологическом противостоянии порядкам буржуазной Польши свою роль сыграла Коммунистическая партия Западной Белоруссии, ячейка которой действовала начиная с 1921 года на Кобринщине. Организация насчитывала 20 человек и вела работу в городе и окрестных деревнях. В доме №6 по ул. Советской находилась явочная квартира. Под руководством КПЗБ 1 Мая 1925 года в Кобрине состоялась трёхтысячная демонстрация трудящихся, осенью 1929 года в Кобринском уезде была организована 12-дневная забастовка 600 батраков из 7 имений. Во многих деревнях и имениях коммунисты организовали забастовочные комитеты. Помещики вынуждены были повысить плату батракам на 40-60%.

На протяжении ряда лет партия выступала за осуществление социалистической революции в Польше, за право на самоопределение для Западной Белоруссии, за объединение всех белорусских земель в единую Белорусскую советскую республику, за ликвидацию помещичьего землевладения и передачу земли крестьянам без выкупа. Её деятельность преследовалась польскими властями, участники подвергались арестам, отбывали тюремное заключение, в том числе и в казематах кобринской тюрьмы.

Свидетели сентябрьских событий

Весной 1939 года обострились отношения между Польшей и Германией. В марте в восточных воеводствах была проведена частичная мобилизация призывников. Белорусов и украинцев, призванных в армию, отправили к западным границам, которые с 1 сентября превратились в горячую линию. Последний, безнадежный бой поляки дали в Кобрине 17 сентября. И в этот же день части Красной армии перешли бывшую границу, чтобы взять под свою защиту западных белорусов и украинцев. Этот день отражён в топонимике города: улица Слушная, то есть справедливая, поскольку проходила возле Спасского монастыря, затем Шлюзная, поскольку завершал ее подъемный мост через реку Мухавец, впоследствии Базилианская, поскольку в здании Спасского монастыря жили монахи-базилиане, в польский период – Кляшторная, что в переводе с польского означало «монастырская», стала называться 17-е Сентября.

***

Положение «на перекрёстке Европы» многому научило кобринчан. Обдуваемый всеми военными ветрами край научился выживать в любых условиях. Его разрушали, а он, словно легендарная птица Феникс, всякий раз возрождался из пепла, потому что главное богатство нашей земли – это ЛЮДИ, в генетический код которых встроены самые нужные качества: любовь к родной земле и трудолюбие.

Подготовила Жанна ЕЛИЗАРОВА.

(Продолжение следует.)

По материалам интернет-порталов «Познай Кобрин», «RETRO - КОБРИН – CITY», библиотеки УК «Кобринский военно-исторический музей им. А.В. Суворова».

Поделиться в соцсетях: