Міністэрства інфармацыі сумесна з лаўрэатам прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» Уладзімірам Ліхадзедавым рэалізуе праект «Бацькаўшчына», прымеркаваны да Года гістарычнай памяці. Задача праекта – вывучыць, захаваць і папулярызаваць гістарычную спадчыну беларускага народа. Ён мае важнае значэнне для ўмацавання іміджу Беларусі – моцнай, суверэннай, стваральнай краіны з багатым гістарычным мінулым. Рэдакцыя газеты «Кобрынскі веснік» падтрымала праект цыклам матэрыялаў «Таямніцы зямлі кобрынскай» і прапануе чытачам даведацца пра нашу гістарычную спадчыну.

В 12 километрах юго-западнее Кобрина находится агрогородок Батчи - центр Батчинского сельского Совета. Этот сельсовет, основанный 12 октября 1940 года, включает 13 населённых пунктов. Сегодня посетим некоторые из них.

Источник веры и многотерпения

Первая остановка – в деревне Черевачицы, расположенной на пересечении автодорог, ведущих на Жабинку, Каменец, Брест и Кобрин. Старинная деревня, известная уже в начале XV века как собственность князей Кобринских, заслужила репутацию очага веры и многотерпения. Уже в 1417 году в Черевачицах функционировала церковь Параскевы Пятницы. Сама деревня была тогда вотчиной князя Семена Кобринского. Там находился красивый дворец, который жена Семена Ульяна в 1454 году «завещала своей дочери Анне», ставшей женой князя Фёдора Бельского. С 1795 года деревня находилась в собственности А.В. Суворова, а после 1800 года перешла к его сыну Аркадию. Позже имение в этом населенном пункте приобрел помещик Ян Немцевич. Он построил в Черевачицах особняк, изображение которого есть на одном из рисунков Наполеона Орды.

Служению в черевачицкой церкви посвятили себя 4 поколения священников из династии Котовичей. Первый из них - Петр Котович. На этот приход он был рекомендован польским королем Станиславом Августом Понятовским в 1782 году. Его правнук Фома Котович уступил приход своему шурину Павлу Михаловскому, который в 1888 году значительно перестроил храм, увеличив его размеры. Благолепие церкви и церковных служб, красивый колокольный звон привлекали в дни праздников множество богомольцев из окрестных сел. Позднее была отремонтирована и кладбищенская Иоанно-Предтеченская церковь, построенная ещё в 1851 году и служившая для отпевания умерших и заупокойных служб – освящение этого храма состоялось в 1896 году. Однако дальнейшая судьба обеих церквей не была безоблачной. В годы Первой мировой войны храмы, оставшиеся без паствы, уехавшей в беженство, сильно пострадали из-за бесхозности и от рук кайзеровских вандалов. Несколько лет понадобилось, чтобы церкви обрели свой первозданный вид. «За польским часом» и во Вторую мировую службы не прекращались, но количество прихожан значительно уменьшилось. В 60-е годы и храм, и кладбищенская церковь были закрыты. Часовня исчезла с лица земли из-за ветхости, а Пречистенская церковь сгорела в 1972 году. Сегодня на месте её алтаря возвышается крест примирения, воздвигнутый неизвестным энтузиастом. А возле кладбища стоит новая церковь Иоанна Богослова, освящённая в 1995 году и свидетельствующая о том, что человек не может жить без веры.

Очаг знаний

В получасе ходьбы от Черевачиц находятся Батчи – место, где и сегодня царит сформированный в давние времена культ знаний и романтики.

В 1563 году Батчи входили в Полятичское войтовство Кобринской экономии, здесь насчитывалось 46 хозяйств и 47 волок земли (1 волока = 21,36 га). В 1863 году в Батчах так же, как и в Черевачицах, Литвинках, Суховчицах, Богуславичах, было открыто народное училище. В 1886 году в деревне из 64 дворов, где проживал 461 житель, в одном из домов была открыта школа.

Отдельно стоящее здание школы в деревне Батчи появилось значительно позже: в 1935-1937 годах его на средства казны Кобринской гмины построили два еврея. Строительство велось из добротных материалов, которые привозили из Беловежской пущи. Школа была двухэтажной: на первом этаже располагались классные комнаты, на втором – квартиры учителей.

Первые ученики переступили порог новой школы в 1938 году. Обучение велось на польском языке. Первой кировничкой (директором) была пани Анна Лясотова из деревни Богуславичи. Учитель пан Ян Халубиньски преподавал в 1 – 4-х классах. Когда пани Лясотова уехала, в школу прибыл новый учитель – пан Чеслав Савицки. В 1939 году Красная армия освободила Западную Беларусь от польской оккупации. Обучение в школе стало вестись на русском языке. Директором была назначена Надежда Дударук. Во время войны занятия в школе прекратились и возобновились только после освобождения Белоруссии. Директором был назначен Андрей Харитонюк. В первые послевоенные годы в школе начали работать талантливые педагоги, давшие путёвку в жизнь не одному поколению батчинских детей: учитель белорусского языка Антонина Шарапа, учитель русского языка Тамара Приловска, учителя математики Евгения Коваль и Михаил Савчук, учителя начальных классов Лидия Дулько, Надежда Тихончук и другие.

До 1960 года школа была семилетней, так как с 1949 года в СССР было всеобщее семилетнее образование, затем стала восьмилетней. В старенькой восьмилетке работали учителя начальных классов Раиса Глинская, Елена Середа, учитель белорусского языка Софья Дель, учитель русского языка Раиса Михалюк, историю и литературу преподавали Степан и Данута Рогачук, физику – Тамара Битус. В 1979 году открылась Батчинская восьмилетняя школа, которая была построена по новому типовому проекту, в 1985 году она стала средней. В этом двухэтажном кирпичном здании сегодня получают образование дети из 8 близлежащих деревень и посёлка Птицефабрика. Многие выпускники возвращаются домой, чтобы продолжить работать на родине, благо ОАО «Батчи» имеет репутацию хорошего хозяйства. Его визитная карточка – яблоневый сад, наполненный в эти весенние дни вальсом осыпающихся лепестков и волнующим тонким ароматом. Сад был заложен в хозяйстве более 20 лет назад по инициативе бывшего руководителя Степана Антончика. Для этого он «переманил» из Гродно садовода Сергея Кривоблоцкого, и тот в буквальном смысле слова на пустом месте разбил большой сад, территория которого в настоящее время занимает более 150 га. К осени сад порадует щедрым урожаем полюбившихся многим белорусам сортов «Алеся», «Дарунак», «Белорусское сладкое», «Поспех», «Лиголь».

Колыбель истории

Деревня Литвинки и расположенное неподалёку Литвиново своими названиями намекают на близость к Великому Княжеству Литовскому и являются хранительницами памяти о древних усадьбах, которых было немало на кобринской земле.

Литвинки – вотчинное имение помещиков Шадурских – наследовалось по мужской линии. Принадлежало на правах собственности сначала Юзефу Шадурскому, затем Петру Шадурскому, последним владельцем имения был Станислав Шадурский, который проживал там в довоенные годы. В 1841 году усадьба включала простой деревянный усадебный дом из 4 комнат, кухни, сеней, дом жилой, дом фольварочный и большой хозяйственный двор, где стояли два амбара, сарай для сена и соломы, коровник, конюшня и другие строения. Также во дворе была баня, три колодца, один из них – с ветряным насосом. Неподалёку размещались мельница, молотилка с хлебным сараем и резочной машиной, новая глинобитная винокурня с приемником вина, сушильней для выделки солода, сельский запасный магазин. Парадная часть «маёнтка» с новым усадебным домом формировалась в стиле эклектики: имела небольшой пейзажный парк, водоем и «позаимствованный» в Европе боскет – искусственную рощу из посаженных в декоративных целях групп деревьев и кустов. Вокруг водоема, вдоль аллеи были высажены белые ивы «Vitellina», полученные в результате народной селекции в XVII веке. Своими широкими ниспадающими кронами с золотисто-желтыми побегами деревья создавали привлекательную картинку. Боскет занимал около 2 га, с трёх сторон по периметру был огражден липовой аллеей, предназначавшейся для прогулок. Вдоль аллеи был насыпан довольно высокий вал, по гребню которого высажены деревья, а вдоль него (с наружной стороны парка) вырыт канал. Он выполнял защитную и водорегулирующую функцию, что имело значение для усадьбы, расположенной на ровной, слегка пониженной местности. Шадурским принадлежали также соседние имения Клещи, Ластовки, Литвиново.

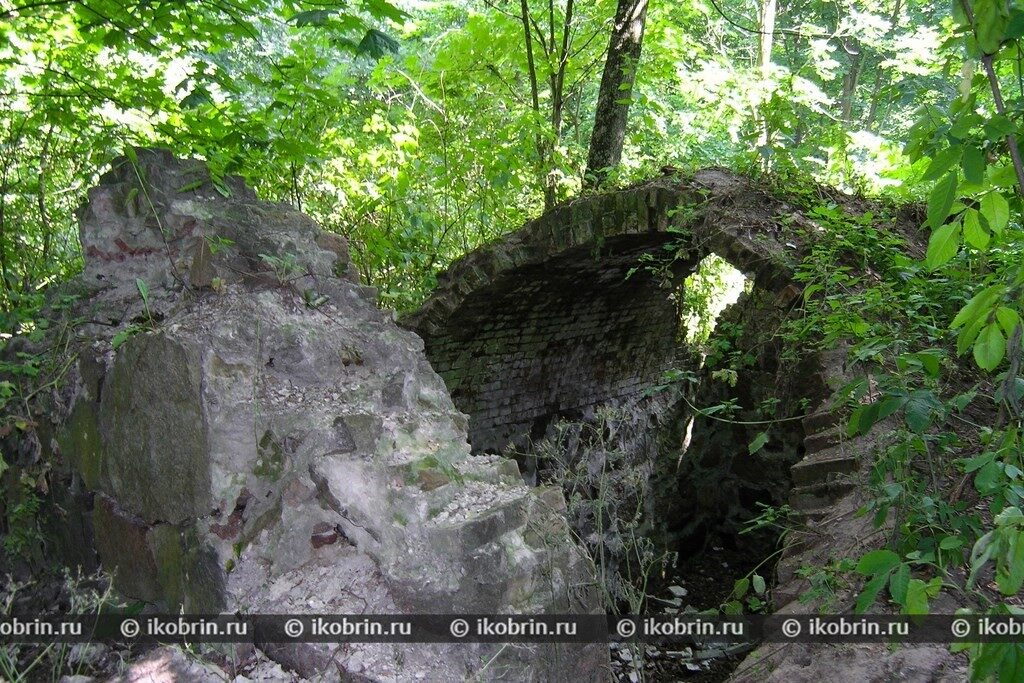

Литвиново с 1746 года являлось фольварком Сапег. В 1862 году им владел Бронислав Гутовский. После событий 1863 года, в которых Гутовский принимал участие, имение было конфисковано и вскоре распродано. Часть его с усадьбой купил Юзеф Шадурский, владелец соседних Литвинок. Усадьба, заложенная Гутовскими, расширялась и достраивалась Шадурскими. Включала усадебный дом, пейзажный парк с водной системой, сад и хозяйственные постройки. Территория площадью около 5 га делилась въездной аллеей на две части. Левая часть была парадной. В глубине стоял дом с мансардой, перед ним был разбит газон с кругом. С восточной стороны главная ось замыкалась пейзажным парком. Сохранилась его небольшая часть с водоемом. Хозяйственный двор с многочисленными постройками занимал вторую часть усадьбы, имел отдельный въезд. Сейчас на его месте расположено племенное хозяйство «Литвиново». Оно было создано на базе бывшей госконюшни, разместившейся на территории панской усадьбы в 1947 году. О бывшей усадьбе напоминают аллея, сад плодовых деревьев и ветхий сыродельный погреб, построенный Шадурскими в 1900 году. Время не пощадило дворцы и особняки, однако, несмотря на это, старинные усадьбы продолжают оставаться ценнейшим культурно-историческим наследием, созданным разумом и трудом людей в течение нескольких исторических эпох.

Также в деревне Полятичи установлен обелиск, сообщающий о том, что в братской могиле похоронено более 100 красноармейцев, погибших в бою с польскими интервентами в 1920 году. Небольшой отряд красноармейцев решил уничтожить бронепоезд, прикрывший отступление польских войск. При попытке взорвать железнодорожный мост возле деревни солдаты Красной армии попали под обстрел. Бойцы были вооружены винтовками, но имели ограниченный запас патронов. Завязался бой, в котором красноармейцы погибли. Когда Западная Белоруссия находилась под властью буржуазной Польши, молодёжь окрестных деревень в дни революционных праздников около могилы красноармейцев устраивала митинги. В 1965 году на могиле установлен обелиск, в 1985 году появилась стела.

Деревня Черевачицы стала одной из 9200 деревень, сожженных гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны. По воспоминаниям очевидцев, записанных в своё время учащимися Батчинской СШ под руководством учителя иcтории Марии Осийчук, известны подробности страшной трагедии. В ночь с 6-го на 7-е ноября 1943 года – примерно в полночь – партизаны по случаю праздника Великого Октября недалеко от Черевачиц подорвали немецкий эшелон с техникой для фронта. Следы партизан, отпечатавшиеся на свежевыпавшем снегу, вели в деревню, так как там жили люди, которые на лодке переправляли народных мстителей через Мухавец. Гитлеровцы отреагировали мгновенно. Уже в половине второго ночи запылали ближайшие к железной дороге дома. Ворвавшиеся в деревню каратели стали расстреливать попавшихся им людей. Услышав стрельбу, люди стали спасаться бегством, однако не всем удалось убежать. Каратели сожгли 18 домов и расстреляли 56 человек, самому маленькому из которых было несколько месяцев от роду, самому взрослому – далеко за 70.

«Никто не забыт и ничто не забыто!» – этим лозунгом руководствовалась в своей работе Мария Осийчук, которая на протяжении многих лет вплоть до выхода на пенсию вместе с учащимися клуба «Юные туристята» вела поисковую работу и спасла от забвения имена 41 убитого в Черевачицах. Среди выпускников Марии Васильевны есть те, кто связал свою жизнь с исторической наукой, как это сделала Лилия Кирилюк (Приймачук) – старший научный сотрудник Кобринского военно-исторического музея им. А. В. Суворова.

О том, чтобы героев войны помнили даже через десятилетия, позаботились и хозяева агроусадьбы «Волосюков хутор». В 2017 году на территории агроусадьбы была заложена аллея памяти и славы жителям хутора «Середня», воевавшим против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. На памятном камне – табличка с 15 именами героев, о которых помнят благодарные потомки.

Песни, обожженные войной

Грустные напевы и весёлые наигрыши, лирические и плясовые, шуточные и игровые песни на русском и белорусском языках, хороводные и обрядовые на местном диалекте составляют репертуар фольклорного коллектива «Литвинянка», который 35 лет работает при Батчинском сельском Доме культуры. Его основатель, бывший директор Дома культуры Владимир Шаблицкий, ещё в 80-е годы объединил одаренных к песне и меткому слову людей в одну творческую группу. Со сцены дома культуры, а затем и с других сценических площадок района зазвучали в их исполнении знакомые с детства и новые песни. Большинство певиц проживали в Литвинках, отсюда и название коллектива. Талантливые исполнители оказались мастерицами вышивки и ткачества – по образцам старинного Кобринского строя они воссоздали костюмы для выступлений, и сценический образ «Литвинянки» приобрёл законченный вид. В 1999 году коллектив получил звание народного. Песни в его исполнении не раз звучали на радио и телевидении. За время существования коллектива через него прошло 37 человек, подрастают молодые преемники – детский фольклорный коллектив «Спутник». Вместе с песнями батчинские певцы передают людям свою душевную теплоту, творческие и моральные заветы предков, главные из которых – взаимоуважение и миролюбие.

Подготовила Жанна ЕЛИЗАРОВА

По материалам ГУО «Батчинская средняя школа», Батчинского Дома культуры, УК «Кобринский военно-исторический музей им. А.В. Суворова», ГУК «Кобринская районная библиотека», интернет-портала «Познай Кобрин»

Поделиться в соцсетях: