Міністэрства інфармацыі сумесна з лаўрэатам прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» Уладзімірам Ліхадзедавым рэалізуе праект «Бацькаўшчына», прымеркаваны да Года гістарычнай памяці. Задача праекта – вывучыць, захаваць і папулярызаваць гістарычную спадчыну беларускага народа. Ён мае важнае значэнне для ўмацавання іміджу Беларусі – моцнай, суверэннай, стваральнай краіны з багатым гістарычным мінулым. Рэдакцыя газеты «Кобрынскі веснік» падтрымала праект цыклам матэрыялаў «Таямніцы зямлі кобрынскай» і прапануе чытачам даведацца пра нашу гістарычную спадчыну.

Говорят, археологам спешка ни к чему. Но историкам следует торопиться. Достать на поверхность всё то, что хранится под спудом неизвестности, нужно уже сегодня, так как оно может исчезнуть навсегда вместе с теми, кто хоть что-то помнит о событиях почти вековой давности. Стриговская земля изобилует такими фактами. Сегодня наше путешествие в этот агрогородок.

Листая страницы истории

Впервые в письменных источниках имение Стригово упоминается в 1513 году. В 1747 году Стригово – усадьба Луцкого иезуитского коллегиума. Кто именно его обустроил, неясно. Известно лишь, что в 1616 году в Бресте появилась миссия иезуитов, которая ставила главной задачей восстановление пошатнувшегося могущества католицизма. В 1773 году Ватикан на время распустил этот монашеский орден. Возможно, поэтому в 1774 году по дарственной грамоте короля Польши и BKЛ Станислава Понятовского усадьба Стригово перешла во владение некоему О. Чижу.

В составе Российской империи село Стригово прославилось тем, что в августе 1812 года 38-й егерский полк русской армии отбил здесь наступление наполеоновской кавалерии. Австро-саксонцы понесли огромные потери и отступили. В 1962 году в честь 150-летия победы над наполеоновскими войсками в самом центре деревни, у дороги на Кобрин, была установлена стела-памятник.

В письменных источниках 1886 года Стригово упоминается уже как центр волости, состоящий из 73 дворов, где проживает почти 700 жителей. В селе действует церковь, школа, питейное заведение (корчма), волостное управление, магазин. В 1890 году вместе с деревней, насчитывающей 737 десятин земли, упоминается имение пана Пузыны – представителя знатного литовско-польского рода.

Потомки старинного рода

Семья Иоанна Пузыны гордилась своей родословной, чтила фамильные ценности, в том числе древний герб с изображением серебристого всадника, который поражает копьем чёрного дракона. Из поколения в поколение в семье передавали историю об известных предках, один из которых якобы основал мужской бернардинский монастырь и был послом польского короля Августа II к русскому царю Петру I, другой служил генерал-адъютантом у последнего короля Речи Посполитой Станислава Понятовского, третий – минским уездным предводителем дворянства.

При Иоанне Пузыне панская усадьба включала каменный господский дом, хоздвор, парк, водоём. Имение отличалось высоким уровнем земледелия и, по данным 1897 года, вместе с имениями Высокое и Молодово входило в десятку лучших дворянских гнёзд Российской империи. Здесь практиковались три севооборота, что выгодно отличало Стригово от других имений. Севооборот состоял из 7 полей: пар, удобренный навозом, частично занятый горчицею на зелёный корм, рожь, картофель и морковь, овёс, клевер, озимая пшеница. Там, где применялись минеральные удобрения, а не органика, использовался трёхпольный севооборот: люпин на удобрение, пшеница, овёс. В имении имелся питомник плодовых деревьев. Выращивался скот элитных пород: овцы-соусдоуны, свиньи – чистокровные йоркширы, коровы-голландки. На панской усадьбе ежедневно работали около тридцати человек стриговских крестьян, не считая прислуги, постоянно проживавшей в помещичьем дворе.

Пузыны владели также имением в деревне Именин. Усадьба включала две конюшни, построенные в 1914 году, и большое двухэтажное здание из красного кирпича постройки 1901 года. Позже оно было продано для воинской части, использовалось в качестве казармы для польских солдат. В наше время усадьба благоустроена протестантской общиной Кобрина, в ней размещается детский оздоровительный центр.

Из огня да в полымя

Осенью 1915 года Стригово, как и другие селения нашего края, оккупировали кайзеровцы. Часть жителей уехала в беженство в глубь России, те, что остались, пахали землю, платили налоги Германии – кормили кайзеровцев.

В 1921 году согласно Рижскому мирному договору Стригово оказалось в составе Второй Речи Посполитой. Узнав об окончании войны, стали возвращаться на родину беженцы, но деревня встречала хозяев с унылым видом. До войны в ней насчитывалось 118 домов и 1032 жителя. В 1921 году, по данным переписи, население Стригова составляли лишь 558 человек – не все пережили войну и беженство. Постепенно жизнь стала входить в привычное русло. В 30-е годы возобновила работу школа, которую посещали более 70 человек. Преподавание велось на польском, а Закон Божий читали на русском языке. Для молодежи были вечерние курсы. Клубов и кино тогда в Стригове не было. «На музыку» собирались по очереди в больших просторных домах. Гуляния устраивали на улице. В одном из стриговских домов была небольшая библиотека. Одни книги были привезены из России, с беженства, другие куплены в книжных магазинах Кобрина и Бреста. Церковную литературу брали в храмах. Иногда давал читать газеты и помещик. Крестьяне много и тяжело работали: пахали землю, выращивали скот.

Красную армию в сентябре 1939 года стриговцы встречали с благодарностью, от них же услышали о таком прогрессивном способе ведения хозяйства, как коммуна, и нашлось немало сторонников этой идеи. Разговоры о предстоящей войне с Гитлером не утихали, и это настораживало сельчан.

15 января 1940 года Стригово в составе Кобринского района, с 12 октября – центр Стриговского сельсовета. В течение года проведён ряд преобразований, одно из них – строительство аэродрома, к которому власти активно приобщали молодёжь. На стройке было весело, работали с огоньком: шароваркой местное население свозило камни, их дробили, выравнивали местность и на цементе и камне укладывали аэродромные плиты-шестигранки. В ходе строительства случилось непоправимое: создавая один объект, исполнители разрушили другой – культовое сооружение на территории имения Пузыны.

Где ты, Мадонна?

В стриговской усадьбе Иоанна Пузыны была небольшая часовня с иконой Божьей Матери Ченстоховской, которую почитали и католики, и православные. Неподалёку от часовни возвышалась статуя Божьей Матери Ченстоховской – гипсовое изваяние высотой до двух метров на высоком постаменте. Матерь Божья держала на левой руке младенца. Сама была облачена в голубую накидку. На голове было белое покрывало. Культовое место было ухожено: сама статуя окружена липами, ими же была обсажена и дорожка от усадьбы до статуи. Под деревьями стояло несколько скамеек, росли цветы и декоративные кустарники. По праздникам в палисаднике возле статуи проходили молебны, на которые к Пузынам приезжали соседи.

Случилось так, что статуя не «вписалась» в план строительства аэродрома, – мешала его расширению. Строители поступили радикально: деревья вокруг статуи спилили, а изваяние трактором столкнули в канаву. По свидетельствам очевидцев, фигура не разбилась, так где-то и лежит в земле. Попытки энтузиастов отыскать католическую святыню пока не привели к успеху.

22 сентября 1940 года на стриговский аэродром приземлились 10 истребителей И-153. Это был 123-й авиаполк десятой смешанной авиадивизии Западного особого округа СССР.

Взрывы на аэродроме ранним утром 22 июня 1941 года стриговцы вначале приняли за грозу. Однако зарево пожара подсказало, что горят самолёты. Один из них всё же вылетел, но был сбит. Перед обедом у деревни появилась вражеская техника: танки, автомобили, мотоциклы, которые шли, не останавливаясь, на Кобрин. На аэродром немцы вернулись через неделю, расчистили его и стали использовать в своих целях. Во время оккупации туда не раз приземлялись немецкие истребители.

След суровой войны

Фашисты в Стригове бывали наездами. Люди же пахали землю, ходили в храм, исправно платили им налог сельскохозяйственной продукцией. В усадьбе Пузын поселился бауэр Майзиц, который занялся выращиванием картофеля и зерна. За деньги ему помогали местные крестьяне.

Летом 1944-го пришло освобождение. Накануне фашисты спешно покинули Стригово, уехал с ними, распродав имущество, и бауэр Майзиц. Имение сгорело. Теперь о нём напоминают только заросший пруд и единичные деревья. Аэродрома в Стригове тоже не найдёте. В 50-е годы из Кобрина приехали советские солдаты и разобрали его. Теперь там поле, где растут рожь и пшеница.

Сразу после освобождения Кобрина военный комиссариат начал мобилизацию в Красную армию тех, кто на тот момент достиг призывного возраста и подходил по здоровью. За время войны, пока на оккупированных территориях не проводилась мобилизация, таких собралось много. Не вернулись с полей сражений 30 жителей Стригова. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны соотечественниках установлен мемориальный комплекс – увенчанная пятиконечной звездой бетонная стела. Есть на территории агрогородка и воинское захоронение: в братской могиле покоятся 33 солдата, погибших в июле 1944 года в боях за освобождение деревни. В 1958 году на могиле установлен памятник – скульптура солдата.

На стриговском кладбище нашёл последний приют летчик Вениамин Петунин. Двадцатилетний герой из Астрахани погиб 29 сентября 1944 года в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В 1949 году на могиле установлено надгробье.

С верой по жизни

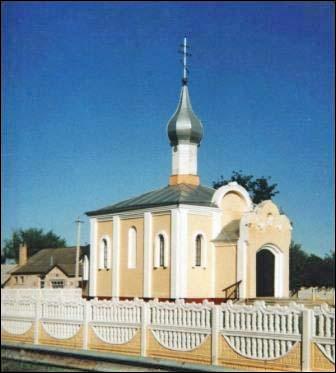

Деревянная церковь в селе Стригово, впервые упоминаемая в письменных источниках в 1808 году, построена на средства помещика Ластовского. Согласно инвентаризации 1896 года церковь носила название Свято-Симеоновской. Судя по старинным фото, церковь была деревянная, на высоком фундаменте, двухкупольная, с серебристыми куполами и золочеными крестами, со звонницей с несколькими колоколами. Крыша двускатная, из жести, которую часто покрывали кипяченым льняным маслом, чтобы меньше ржавела. Из внутреннего убранства ценность представляли несколько икон, в том числе работы местного художника Харитона Мизюка, старинное издание Евангелия в металлической оправе, богатое паникадило, которое церкви подарили стриговские мужики, вернувшиеся с заработков.

Прицерковная территория была огорожена красивыми белыми кирпичными столбами и деревянными пролетами. Стояли скамейки под высокими столетними деревьями. Летом было много цветов. У стен храма нашло вечный покой не одно поколение местных священников. В память о пропавших в вихре Первой мировой и Гражданской войн поставили небольшие надгробья.

В Первую мировую войну оккупанты сняли и отправили в Германию колокола. Закрылся храм летом 1962 года. В храме решено было сделать школьный спортзал. В нём не один год размещали на ночлег приезжавших на сельхозработы солдат. Осенью 1975 года случился пожар. Говорят, солдаты так раскалили печку в храме, что загорелся чердак. Позже на месте сгоревшего храма появились новостройки: здание конторы колхоза, клуб, почта и новый спортзал.

В 2000-е колхоз им. Димитрова (сегодня ОАО «Стригово») в сотне метров от сгоревшего храма начал возводить новую церковь. В 2003 году она была освящена в честь Святого князя Владимира.

Чем богаты, тем и рады

В летописи Стригова разные страницы: грустные и весёлые, героические и трагические. Но всякая экспедиция в агрогородок подарит вам положительные эмоции. Причина тому – открытые, искренние, доброжелательные, гостеприимные люди, каждый из которых – хранитель уникальной стриговской культуры. Учащиеся средней школы и сотрудники центра культуры и досуга ведут постоянную работу по сбору фольклора своего края. Старожилы охотно делятся воспоминаниями, восстанавливают обычаи и обряды. Народный ансамбль песни и музыки «Ясніца» и ансамбль «Стрыгаўскія чараўніцы» воплощают культурные находки на сцене. Носители региональной культуры знают, чем удивить гостей агрогородка. Так, Людмила Медведева и Нина Муравейко продемонстрируют особенности кобринского строя белорусской народной одежды. Об истинных свадебных обрядах этой местности напомнит Лариса Масько. О бытовавших в народе легендах расскажет Елена Марчук. Сотню пословиц и поговорок на местном диалекте приведёт вам Анна Ефимчук. А творения рук стриговских вышивальщиц Софьи Пархоменко, Раисы Медведевой, Любови Филончик пленят вас красотой сюжетов. Всё это вместе – наша «бацькаўшчына», где есть что любить и чем гордиться.

Подготовила Жанна ЕЛИЗАРОВА

По материалам ГУО «Стриговский детский сад-средняя школа», УК «Кобринский военно-исторический музей им. А.В. Суворова», ГУК «Кобринская центральная районная библиотека», интернет-порталов «Познай Кобрин» и «RETRO - КОБРИН – CITY»

Поделиться в соцсетях: